Dursun Altun ist gekommen, um wieder zu gehen. Kurz bevor er sich Anfang Juli 1972 als sogenannter türkischer Gastarbeiter auf den Weg nach Höhr-Grenzhausen macht, verabschiedet er sich von seiner Familie in einem ostanatolischen Dorf nahe Tokat im Nordosten der Türkei. Sein Vater fragt ihn, wann er zurückkehren wird. „Papa, weiß ich nicht. In sechs, vielleicht zehn Jahren“, antwortet der damals 25 Jahre alte Dursun Altun. Wenn er und seine Frau genug Geld verdient haben vielleicht, sagt er, für ein eigenes Stück Land, einen Traktor. Dursun Altun ist geblieben, 52 Jahre, bis heute – wie Millionen seiner Landsleute und ihre Nachkommen.

Jawad Atayi ist gekommen, um in Sicherheit zu sein. Er und seine Frau stranden im August 2015 in Frankfurt. „Wir hatten kein Ziel, als wir in Afghanistan aufbrachen, aber als wir hier ankamen, hatten wir das Gefühl, dass Deutschland ein Land sein könnte, wo wir uns sicher fühlen.“ Im Zug von Wien nach Frankfurt, erzählt der 36-Jährige, bekommt er eine SMS: „Willkommen in Deutschland!“ Es ist eine Nachricht, die ihnen Ruhe schenkt – nach fünf Monaten Flucht, im Zug, im Bus, im Auto, im Schlauchboot über das Mittelmeer, auf dem Pferd durch die schneebedeckten Berge der Türkei, zu Fuß, mehr als 6000 Kilometer. Jawad Atayi will bleiben – wie Tausende seiner Landsleute.

Dursun Altun und Jawad Atayi sind ein Teil von Deutschland geworden, auch wenn ihre Heimat eine andere ist. „Unser Leben ist wie ein Roman“, sagt der 77-jährige Altun. Der Musiker Atayi wird über sein Leben vielleicht irgendwann eine traurig-schöne Popballade schreiben. Altun und Atayi – zwei Kapitel, zwei Strophen deutscher Geschichte. Das erzählen sie.

Als Dursun Altun am 10. Juli 1972 in den Westerwald kommt, ist seine Frau schon da. Sie ging 1971 zu ihrer Schwester, deren Mann 1963 nach Höhr-Grenzhausen gekommen war. Dursun Altun bekommt einen Job in einem Steinmetzbetrieb, der ihn aus der Türkei angeworben hat. Mit einem Bus reist er nach Istanbul, wo ihn ein deutscher Arzt untersucht, ehe es vom Bahnhof Sirkeci nach Deutschland geht.

So wie Altun kommen zwischen 1961 und 1973 fast 900 000 Arbeitskräfte aus der Türkei. Die ersten Anwerbeabkommen gibt es mit Italien und Spanien, es folgt die Türkei. Die junge Bundesrepublik braucht Anfang der 60er-Jahre Arbeitskräfte. In Istanbul wird eine Auswahlkommission eingerichtet, denn es gibt für einen Job zehn Interessenten. Die ausländischen Arbeitskräfte werden vor allem dort eingesetzt, wo viele Deutsche nicht mehr arbeiten wollen.

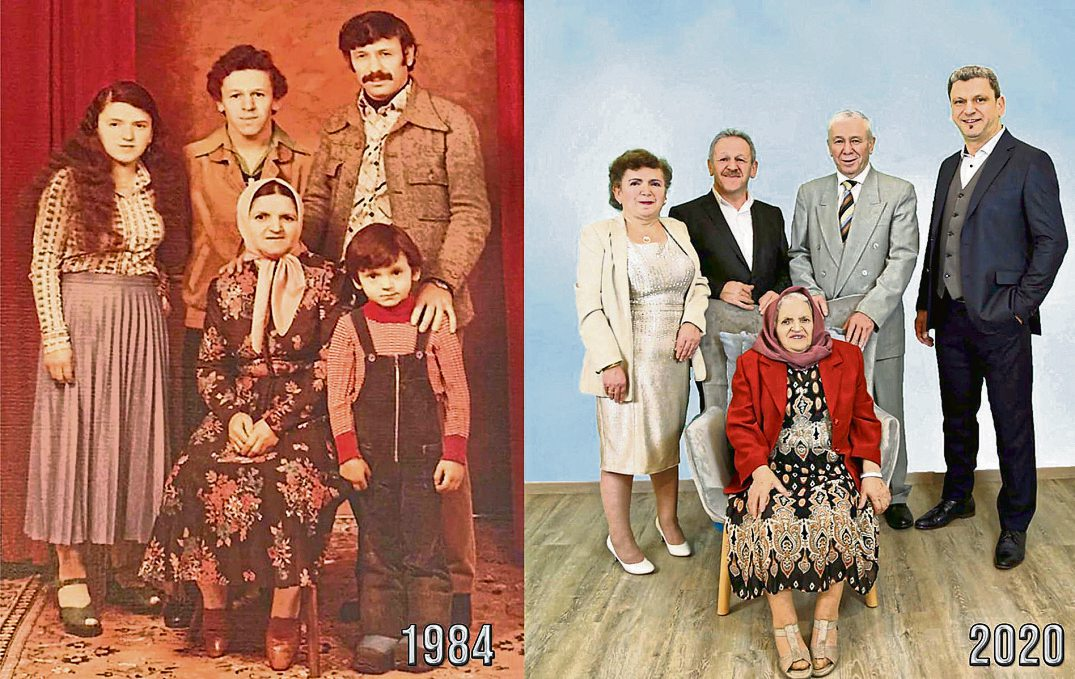

So ergeht es auch Dursun Altun und seiner Frau. Nach kurzer Zeit wechselt er vom Steinmetz zu einer Keramikfirma, um dann in dem Autoteilebetrieb zu arbeiten, in dem seine Frau und sein Schwager bereits seit ihrer Ankunft malochen. „Das war harte Arbeit“, erinnert sich Altun, der als Rentner in Neuwied lebt. Sein Sohn Ozan ist heute da, um das eine oder andere für seinen Vater zu übersetzen. Er hat selbst mal am Fließband der Metallpresse gearbeitet und sagt: „Meine Mutter hatte keinen Frauenjob. Das war Akkordarbeit, ohne Wenn und Aber.“ Hinzu kommen die Dämpfe des Gummis, das zwischen die Metallteile gespritzt wurde, sagt er. Sein Vater sagt: „Es stank nach Gummi. Viele Leute sind direkt nach der Rente an Krebs gestorben.“ Dursun Altun kündigt nach acht Jahren und arbeitet dann auf einem Müllwagen, erst als Kipper – „schwere Arbeit“ –, dann macht er den Führerschein und steuert das Auto – 17 Jahre bis zur Rente. „Das war gute Arbeit.“

Als Erstes, erzählt Altun mit einem Schmunzeln, lernt er Schimpfwörter, für die er sich später bei seinen Arbeitskollegen entschuldigt, als er in einem Deutschkurs begreift, was sie meinen. Die deutschen Kollegen, die Nachbarn sind oft zu Gast bei den Altuns, die am Waldrand leben. Sie haben einen riesigen Garten, wo das Ehepaar mit den drei Kindern Gemüse anbaut, in einem Gewächshaus sprießen Wassermelonen und Tomaten. Es wird gegrillt, es gibt türkische Spezialitäten wie gerollte Weinblätter oder Auberginengerichte, in einem selbst gebauten Tonofen backt Vater Altun Kebap. Den deutschen Nachbarn, Kollegen, Freunden mundet die damals fremde Kost.

Dann sind da die vielen Verwandten – rund 80 Altun-Familien allein im Westerwald, schätzt Sohn Ozan –, die „einfach reinplatzen, im Positiven“. Heimat. Ozan Altun sagt: „In der Familie konnte man die Einsamkeit und die Sehnsucht nach der Heimat besiegen.“ Sein Vater nickt. Er sagt: „Ich bin schon seit 52 Jahren hier. Deutschland ist meine zweite Heimat geworden, die erste wird immer die Türkei bleiben.“ Sein Sohn sagt: „Das Problem ist – wir sind weder deutsch noch türkisch. Dort sind wir Deutschtürken, hier die Türken, Ausländer. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das sage. Das macht traurig.“

Der Sohn hat den deutschen Pass, der Vater den türkischen. Vor zwei Jahren war Dursun Altun bei der Kreisverwaltung, weil er gehört hatte, dass auch Türken in Deutschland wie andere Migranten zwei Pässe haben dürfen. Man habe ihm entgegnet, wie er denn auf eine solche Idee komme. Dursun Altun ist darüber bis heute verärgert: „Warum darf ich nicht wählen? Ich werde immer noch als Ausländer gesehen, ich bin kein Ausländer, ich bin schon über fuffzig Jahre hier. Ich bin ein Mensch.“

Auch Jawad Atayi sagt: „Ich bin ein Mensch, ich gehöre nirgendwo hin.“ Er sagt es stolz, nicht wütend.

Als er von den Tagen erzählt, als er mit 13, 14 Jahren der Angst begegnete, holt er sich eine Decke und hüllt sich in sie. „Mir ist kalt“, sagt er entschuldigend – es ist warm in der Wohnung, in der er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Bendorf lebt.

Dann erzählt er von der Zeit nach den Terroranschlägen am 11. September 2001, als die Amerikaner in das von den Taliban regierte Land einmarschieren. Er berichtet, wie sie die Berge rund um seine Heimatstadt Herat nahe der Grenze zum Iran bombardieren, auch Hilfspakete abwerfen. Er erinnert sich, wie er und seine Freunde tagsüber auf dem Dach liegen, sich über die Bomben auf die verhassten Taliban freuen – und wie in der Nacht die Angst aufkommt, weil der Strom ausfällt, weil unter der Stadt ein riesiges Waffendepot vermutet wird, und dass die Familie aufs Land flieht. Doch die Taliban verschwinden nicht. „Die Taliban waren immer da.“ Und auch die Angst.

Damals wird der Jugendliche zum bekannten Sänger. Er tritt mit seiner Band bei Hochzeiten vor Hunderten, manchmal Tausenden Menschen auf. Er gibt Interviews in lokalen Sendern. Er wird zu einer Berühmtheit in der Region Herat. Sein Traum wird wahr. Er singt seit frühester Kindheit, während er dem Vater beim Teppichknüpfen hilft. „Musik ist im Islam der Taliban nicht unbedingt erlaubt.“ Es wird nicht gern gesehen wie das Englisch, das er in der Schule lernt, „weil ich immer lernen möchte“.

Am 20. Februar 2015 lädt Jawad Atayi ein Video auf YouTube hoch. Man kann sich „September 11th 2001“ bis heute anschauen. Anfangs sieht man auf einem Fernseher die Einschläge der Flieger in das World Trade Center. Dann schwenkt die Kamera zu dem 27-Jährigen, der auf einer Gitarre spielt und dazu singt: „I'm afraid.“ Ich habe Angst. Wenig später ist klar, dass er und seine Frau das Land verlassen müssen. „Die Entscheidung fiel innerhalb von 24 Stunden. Meine Eltern sagten, dass ich jetzt raus muss. Als Sänger wurde ich bedroht. Dann haben meine Eltern unsere Flucht über den Iran organisiert, wo wir zwei Tage bei Verwandten verbrachten.“

Zunächst möchte Jawad Atayi nicht davon erzählen. Überall lauern alte Ängste. 2020 haben sie ihn fast zerstört. Als die Pandemie beginnt, rutscht er in eine Depression. Er erinnert sich, wie er nach einem Urlaub als Auszubildender bei der Marienhaus GmbH in das leer geräumte Bendorfer Krankenhaus kommt, wo nur noch Corona-Patienten liegen. Die Ängste kehren zurück, er kann nicht schlafen, das Herz rast. In der Psychotherapie vermutet man, dass die Isolation in der Corona-Krise ihn retraumatisiert hat. Mehr als zwei Jahre lähmt ihn die Depression. „Das ist wie ein Sänger, der ein Mikrofon hat, das aber nicht funktioniert, und er steht auf der Bühne, hat eine ganz tolle Stimme, er schreit, aber die Stimme kommt nicht zu den Menschen.“

Als er zur Wurzel seiner Ängste vordringt, findet er seine Stimme wieder. Darüber will er nicht reden. Aber er erzählt jetzt von den Monaten der Flucht, Stück für Stück organisiert von Schleppern, denen seine Familie 13 000 Dollar gezahlt habe. Er erinnert sich an tagelange Fußmärsche, von denen seine Knie bis heute schmerzen, an den Stall in der Türkei, in dem er sich wie ein Terrorist fühlt, von Istanbul, wo er Angst hat, seine Frau in der Wohnung allein zu lassen, von dem Schlauchboot, das er nicht besteigen will, weil sie von zwei zuvor gekenterten Booten hören, dass sie dann doch einsteigen, weil es sonst nicht weitergeht. Wie sie mit mehr als 40 Menschen in Richtung Kos aufbrechen, wie die griechische Küstenwache sie aufgreift und fragt: „Syrer?“ und sie antworten: „Yes!“ Wie sie in Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn ständig Angst vor der Polizei haben, weil diese sie ins vorherige Land zurückzuschicken drohen, von der Angst vor Vergewaltigungen, Misshandlung, Raub.

„Du fühlst dich wie der Luftballon, der von der Hand deiner Eltern weg ist. Jetzt musst du eine Richtung finden. Irgendwann findest du eine, die du vorher nicht geplant hast. Dann hast du irgendwann das Gefühl, dass du hier bleiben möchtest, dass du nicht weitergehen kannst, weil du keine Kraft, kein Geld mehr hast. Dann bleibst du da.“

Über Frankfurt und Trier kommt das Paar nach Neuwied. Schon kurze Zeit später beginnt er einen Sprachkurs, obwohl man ihm dies zunächst verweigert. „Afghanen dürfen das nicht“, habe man ihm gesagt. Die Plätze seien anderen vorbehalten, vor allem Syrern. Der Afghane beißt sich durch, besteht die B1-Prüfung. 2017 beginnt er seine Ausbildung. Später übernimmt ihn das Marienhaus. Heute ist Atayi für die Medizintechnik in 16 Seniorenheimen und zwei Krankenhäusern zuständig.

Dreimal wird der Asylantrag des Ehepaars abgelehnt, „weil Afghanistan angeblich ein sicheres Land ist“, erzählt er. Vor dem Rückzug der Amerikaner Ende August 2021 liegt die Anerkennungsquote für Afghanen im niedrigen Prozentbereich, danach bei mehr als 90 Prozent. Einige Monate vorher bekommt Jawad Atayi sein drittes und letztes Nein. Er darf trotzdem bleiben, wird offiziell geduldet – Voraussetzung: Er darf nur diesen Beruf ausüben und muss seinen Job behalten, erzählt er.

Dursun Altun und Jawad Atayi haben eine große Hoffnung: Ende Juni tritt das neue Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft. Dann darf der Deutschtürke endlich zwei Pässe haben. Der Afghane und seine Familien dürfen dann im besten Fall schon in diesem Jahr Deutsche werden. Jawad Atayi sagt, er stehe bereits auf der Warteliste. Der Türke aus Neuwied und der Afghane aus Bendorf könnten bald ganz zu Deutschland gehören. Dann sind sie endlich angekommen. Christian Kunst